製品情報

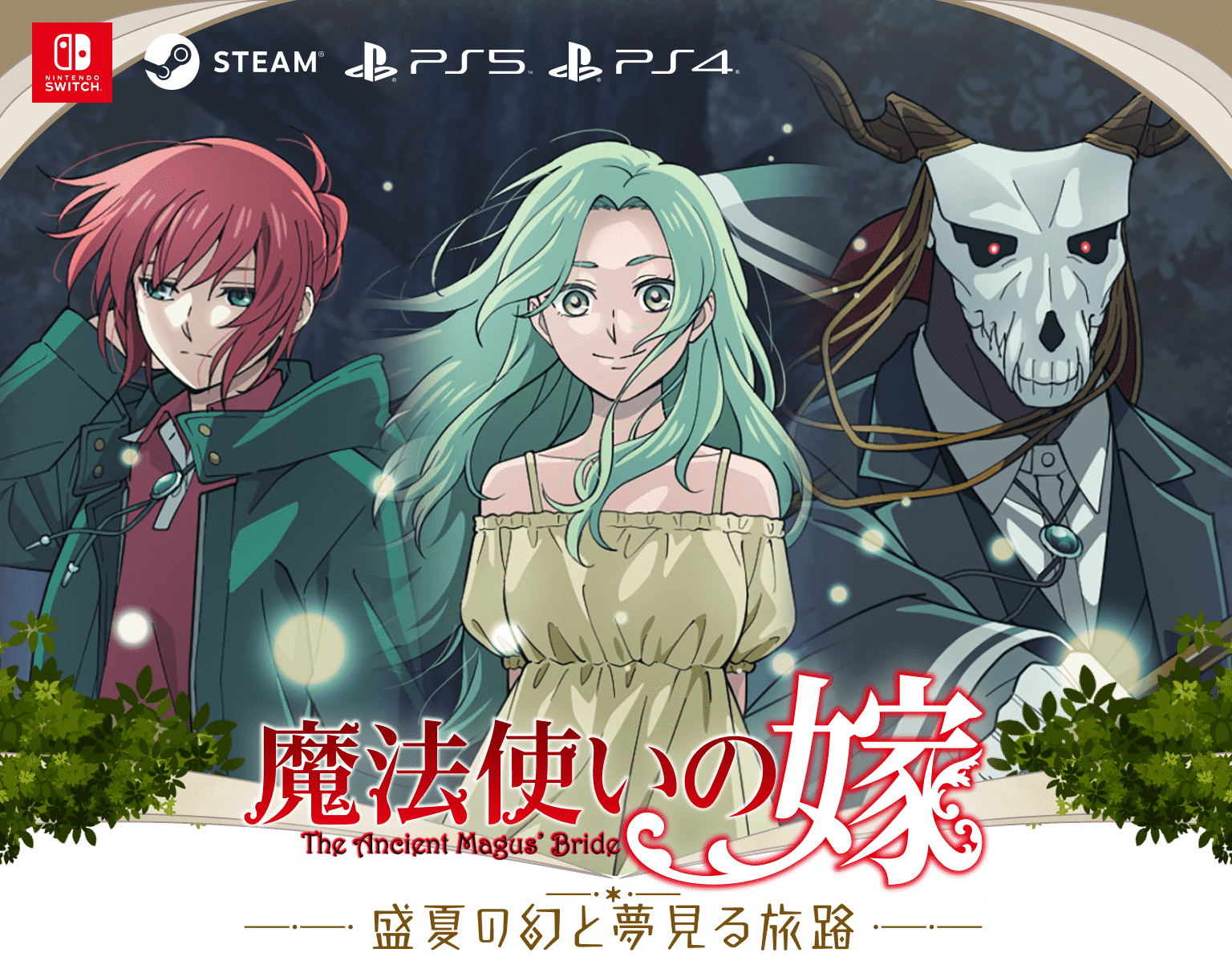

「魔法使いの嫁」とは

『魔法使いの嫁』は、ヤマザキコレによるダークファンタジー作品。孤独に生きてきた少女チセ・羽鳥が、異形の魔法使いエリアス・エインズワースに「弟子兼花嫁」として迎えられることで始まる物語。美しいヨーロッパの幻想世界を舞台に、魔法や妖精、心の再生と絆を描く感動作。

製品情報

『魔法使いの嫁』は、ヤマザキコレによるダークファンタジー作品。孤独に生きてきた少女チセ・羽鳥が、異形の魔法使いエリアス・エインズワースに「弟子兼花嫁」として迎えられることで始まる物語。美しいヨーロッパの幻想世界を舞台に、魔法や妖精、心の再生と絆を描く感動作。

1 / 6

「そうだ、チセ。今日は日が暮れる前に帰った方がいいよ」

アンジェリカから受け取った品物を確認していたチセは彼女の言葉に顔を上げた。

「急にどうしたんですか?」

「ここいらに『暗闇から話しかけるもの』が出るようになったからさ」

「へえ、最近はこの辺にも出るのか」

同じく品物を確認していたエリアスが口を挟む。するとアンジェリカは少し硬い表情を浮かべて頷いた。

「ちょっと前は北のほうにいたらしいけど、どうやらこっちに来たみたい」

ふぅんとエリアスは気のない返事する。

「なんです、それ?」

エリアスとは対照的にやや興味を惹かれているらしいチセの問いかけにアンジェリカは少し声を落として答えた。

「ちょっとした噂さ。日が暮れて人々が寝静まった深夜のロンドンを一人で歩いていると暗闇の中から声をかけられる。『何かお困りのことはありませんか?』ってね」

都市伝説みたいだ、とつぶやいたチセはさらに問いを重ねた。

「それは隣人ですか? それとも……」

「残念ながらそれが何なのか誰も知らないんだ。何せ暗闇の中に姿を隠してる。正体を暴こうとした者もいるようだけど逃げ足が早くて捕まえられないらしいよ」

「いろんな噂を聞くね。隣人の場合、それ以外の場合、あるいは本当にただの人の場合。私はそれ以外なんじゃないかと思ってるけど」

しかし真相は闇の中。正体のつかめなさが不気味さを際立たせている。

「その声に応えるとどうなるんですか?」

チセの声は少しばかり緊張していた。声の正体が妖精であれ、なんであれ、人ならざる存在というのは常に耳心地の良い言葉で誘惑し狡猾な罠にかける。

だからその『暗闇から話しかける者』もその類だろうと考えて、チセは警戒しているようだった。

けれどアンジェリカはふと困ったような笑みをこぼす。

「いや、それがちょっと変わっていてね。他愛ない会話をするだけだったり、時には手助けしてくれるって噂」

「え? ええと……」

「あぶない話は聞かないね。ただ、チセは別かもしれない」

「そうだね。ほかの人間に対しては無害でもチセを目の前にした途端、目の色を変える可能性はある」

なんといってもチセは夜の愛し仔なのだ。妖精ばかりではなく人ならざる者にとってもチセは特別な存在。

アンジェリカの苦言にまあね、と返したエリアスは肩をすくめる。

あまり事態を深刻に受け止めていないエリアスを横目に、アンジェリカはチセを見据えた。

「一番は一人で夜のロンドンを訪れないこと。次に注意すべきは暗闇の中から話しかけられても応えないこと」

「はい、気をつけます」

よし、と笑顔で頷いたアンジェリカを見つめ返しながら、しかしチセの興味は『暗闇から話しかける者』に向けられていた。

闇夜に紛れて人に話しかけ、あまつさえ手助けする存在とはいったい――。

"By the way, Chise, you should head back before sunset today."

Chise, who had been checking the items she received from Angelica, looked up at her words.

"Why the sudden warning?"

"Because 'The One Who Speaks from Darkness' has started appearing around here."

"Oh? It's appearing in this area now?"

Elias, who was also examining the items, interjected. Angelica nodded with a slightly hardened expression.

"It was up north a little while ago, but it seems to have come this way."

"Hmm," Elias responded disinterestedly.

"What is that?"

In contrast to Elias, Chise seemed somewhat intrigued. Angelica lowered her voice slightly to answer her question.

"Rumor has it if you walk alone through London in the dead of night, a voice from the darkness will ask, 'Is there anything troubling you?' "

Muttering that it sounded like an urban legend, Chise pressed further.

"Is it one of the neighbors? Or..."

"Unfortunately, no one knows. It hides in the darkness. Some have tried to uncover its identity, but apparently it's too quick to catch."

"There are all sorts of rumors: that it's a neighbor, or something else entirely, or maybe just an ordinary person. Personally, I think it's something else."

But the truth remained shrouded in darkness. Its elusive nature only heightened the eeriness.

"What happens if you answer the voice?"

Chise's voice was slightly tense. Whether the voice belonged to fae or something else, non-human entities always tempt with sweet words and set cunning traps.

Chise seemed wary, assuming 'The One Who Speaks from Darkness' must be of such nature.

But Angelica gave a somewhat troubled smile.

"Well, that's the odd part. They say it just makes small talk, or sometimes even helps people."

"Huh? Um..."

"I haven't heard of any dangerous encounters. Though Chise might tell a different tale."

"That's true. It might be harmless to other mortals but change its tune the moment it sees Chise."

After all, Chise is the beloved child of night. She's special, and not just to the fae, but to all non-humans.

"I suppose so," Elias responded to Angelica's warning with a shrug.

With a sidelong glance to Elias, who didn't seem to take the situation very seriously, Angelica then fixed her gaze on Chise.

"The most important thing is not to visit London alone at night. And if something speaks to you from the darkness, don't answer."

"Yes, I'll be careful."

Looking back at Angelica, who nodded with a smile, Chise's curiosity remained fixed on 'The One Who Speaks from Darkness.'

Just what kind of being would hide in the night, speak to mortals, and even offer help?

日が沈み、ロンドンに夜が訪れた頃、名もなき人ならざる者は目を覚ました。

じっと耳をそばだてて周囲の音を注意深く聞く。

まだたくさんの音が聞こえる。これは人の足音。

その人ならざる者はロンドンに夜が訪れても人々がすぐに眠らないことを知っていた。

だから息を殺して静かに待つ。暗くて狭くて小さなねぐらの中で静かに時を待つのだ。

待って、待って、人々の足音が鳴りやんだころ、ようやくねぐらから這い出す。

辺りは暗く、うっすらと霧がかかっていた。こういう日は特に人と出会うことが少ない。

「おなかがすいた」

名もなき人ならざる者は空腹を抱え、薄い霧の中に消えていった。

***

気が付いたときにはここ――ロンドンにいた。

「ここはどこ?」

「ロンドンさ。お前さんはいったいどこから来たんだ?」

「わからない。きがついたらここにいた」

「そうかい。腹は減っていないか?」

「はら……?」

「体に力は入るか?」

「はいらない。からだがおもくてかるい。どうしたらいい?」

「こっちにこい。すぐそこに餌場がある」

同胞に連れていかれたのはロンドンの薄汚れた路地の隅。そこには口を半開きにした木箱が置かれていた。ずいぶん汚れているそれは半開きの口からすっぱくて苦くて生臭くて、とにかく気分が悪くなりそうな臭いを漂わせている。

「いいか、ロンドンにはあちこちこういった木箱が転がっている。この中には餌、食べ物が入っているんだ。腹が減ったらこの木箱を漁れ」

名もなき人ならざる者は木箱に頭を突っ込んで悪臭を漂わせているそれを漁った。けれどどれが食べ物なのかよくわからない。

「ねえ、何を食べればいいの?」

「とにかく口の中に放り込め。飲み込めるなら食べられるもの、そうでないならゴミさ」

「これかな……? ――うげぇ!」

「ハハハ、最初っからアタリを引くのは難しい」

どうにかこうにか食事を終えた名もなき人ならざる者はまた別の場所に連れていかれた。

「このあたりでいいだろう。この石の下に穴を掘りな」

「あなをほるってどうやるの?」

「ったく、しょうがねぇな。見てろ」

同胞は地面を掻いて穴を掘る。名もなき人ならざる者も見様見真似でそれに習った。二人で地面を掘り進め、名もなき人ならざる者が入れそうな穴が完成した。

「これはなに?」

「お前のねぐらさ。空が白んできたらこの穴に入って寝るんだ。いいか、空が明るくなってきたらすぐに入るんだぞ」

「うん」

「で、辺りが暗くなって静かになったら出てくるんだ」

「どうしてすぐでていったらいけないの?」

「お前はまだこの世界の道理を知らないからな。まともに生きられるようになったら教えてやるよ」

「わかった」

白んだ空の下、名もなき人ならざる者は言われた通りその穴に入って眠りに落ちる。

こうして同胞からあれこれと教えてもらいながら平穏な日々を過ごしていた。

――そう、『ヒト』と出会うまでは。

As the sun set and night fell over London, a nameless non-human awakened.

It perked up its ears, carefully listening to the sounds around it.

Many sounds could still be heard. These were mortal footsteps.

The non-human knew that people wouldn't immediately go to sleep when night fell in London.

So it held its breath and waited quietly. In its dark, narrow, small den, it quietly bided its time.

Waiting and waiting until the people's footsteps died down, it finally crawled out from its den.

The surroundings were dark, with a thin fog hanging in the air. On days like this, it rarely encountered mortals.

"I'm hungry."

The nameless non-human, gripped by hunger, disappeared into the thin fog.

***

When it became aware, it was here—in London.

"Where am I?"

"London, mate. Where on earth did you come from?"

"I don't know. When I came to my senses, I was here."

"Is that so? Are you hungry?"

"Hun...gry?"

"Can you move your body properly?"

"I can't. My body feels heavy yet light. What should I do?"

"Come with me. There's a feeding ground nearby."

The denizen led the way to a filthy corner of a London alley. There sat a half-open wooden crate emanating a sour, bitter, fishy stench that made one nauseous.

"Listen, these wooden crates are scattered all over London. Inside them is food. When you're hungry, scavenge through them."

The nameless non-human stuck his head into the crate and rummaged through the foul-smelling contents. However, he couldn't tell what was edible.

"Hey, what should I eat?"

"Just put anything in your mouth. If you can swallow it, it's food. If not, it's garbage."

"Is it this...? —Ugh!"

"Hahaha, it's hard to find something good on your first try."

Somehow having finished eating, the nameless non-human was taken to another location.

"This area should do. Dig a hole under this stone."

"How do I dig a hole?"

"Geez, you're hopeless. Watch me."

The denizen scratched a hole into the ground, and the nameless non-human followed suit. Together they dug until they created a hole large enough for the nameless one.

"What's this?"

"It's your burrow. When the sky brightens, you get in this hole and sleep. Remember, as soon as it gets light, get in."

"Okay."

"And when it gets dark and quiet, you come out."

"Why can't I come out right away?"

"You still don't know the ways of this world. I'll teach you when you can properly survive on your own."

"I understand."

Under the brightening sky, the nameless non-human crawled into the hole as instructed and fell asleep.

And so, peaceful days passed with the denizen teaching him various things.

—That is, until the encounter with 'mortals.'

名もなき人ならざる者が『ヒト』と出会ったのは、ロンドンでの生活に慣れたある日のことだった。

薄曇りからこぼれおちる太陽の光がロンドンを照らす時間帯。

いつもであれば深い眠りの底にいる時間だったけれど、名もなき人ならざる者はふと目を覚ました。

ねぐらの隙間からまぶしい光が差し込んでいる。そして穴の外は騒々しい音があふれていた。

「うるさいな」

何の音だろう、と気にかかりそうっと隙間から覗き込む。

「ヒッ!」

名もなき人ならざる者はねぐらの中で身を固くした。

穴の外には奇妙なイキモノが大量に歩き回っていたのだ。

それらは四本足だが、前足は使わずに後ろ足だけで歩いている。そのため縦に細長く、奇妙なバランスを保っていた。

そんな奇妙なイキモノが何体も何体もねぐらの周りをうろついている。

「なにあれ……? こわいっ……!」

初めて見るイキモノに恐怖し、名もなき人ならざる者は体を縮めて夜が訪れるまで震えていた。

***

「それは人だ」

日が落ち、奇妙なイキモノがどこかに立ち去ったあとのこと。

ねぐらを這い出した名もなき人ならざる者は同胞の元に駆けつけ、見たことを告げた。すると同胞はそう言って笑ったのだった。

「ヒト?」

「そう。我々とは違う愚鈍な生き物さ。持たざるものであることさえ理解できない存在。恐れることはない」

「でも……」

「あのヘンな形は見慣れれば平気だ。どうせこっちにゃ気付きもしない。丘に住む方々に比べたらなんてことはないよ。我々が気を付けるべきなのはそっちだ」

そんなことを話しているとトントン、と軽快な足音が聞こえた。そちらを見ると頭に二本の先のとがった柔らかい角を持った妖精が現れた。

「よう、壊し屋。こんな所に何の用だ。お前が好きなからくりなんて、ここいらにはないぞ」

同胞がしっしっと壊し屋と呼ばれる妖精を追い払う。彼らは妖精ではあるが、同胞たちより生まれが若いため軽んじられているのだ。壊し屋と呼ばれる妖精はダンダンと後ろ足で地面をたたくと不機嫌そうにどこかへと去って行く。

「人ってのは壊し屋の姿さえ見えないらしい。そんな連中を恐れる理由がどこにある?」

「なんだかよくわからないからこわいんだ」

「だったら観察してみればいい。見ていればすぐにわかる。人ってのは見えぬがゆえに、持たざるがゆえに、愚かな選択肢しかできない存在だということがな」

同胞の助言を受け、名もなき人ならざる者は『ヒト』の観察を始めることにした。

The nameless non-human met 'mortals' on a certain day after becoming accustomed to life in London.

It was the time when sunlight broke through the thin clouds to illuminate London.

Normally, this would be a time of deep slumber, but the nameless non-human suddenly awoke.

Bright light streamed through the cracks of the burrow. And outside, noisy sounds overflowed.

"How noisy."

Wondering what the sound was, he cautiously peeked through the gap.

"Eek!"

The nameless non-human froze inside his burrow.

Outside the hole, strange creatures were walking around in large numbers.

They had four limbs but didn't use their front ones, walking only on their hind legs. This made them tall and slender, maintaining an odd balance.

Many of these strange creatures were wandering around the burrow.

"What are those...? They're scary!"

Terrified by these unfamiliar creatures, the nameless non-human curled up and trembled until nightfall.

***

"Those are mortals."

It was after the sun had set and the strange creatures had gone elsewhere.

Crawling out of his burrow, the nameless non-human rushed to the denizen and told of what he had seen. The denizen laughed and said this.

"Mortals?"

"Yes. They're foolish creatures unlike us. Beings who can't even understand what it means to be without. Nothing to fear."

"But..."

"You'll get used to their strange forms. They won't even notice us. They're nothing compared to the hill-dwellers. Those we should be wary of."

As they were talking, there came a light pitter-patter of footsteps. Looking over, they saw a fae with two soft, pointed horns on its head appear.

"Hey there, gremlin. What business do you have here? There aren't any of the mechanisms that you're so fond of around here."

The denizen shooed away the gremlin. Though they were fae, gremlins were looked down upon for being younger than denizens. The gremlin thumped the ground with its hind legs and sulkily departed.

"Mortals can't even see gremlins. What reason is there to fear such creatures?"

"I'm scared because I don't understand them well."

"Then you should observe them. Watch and you'll soon understand. Mortals are beings who, because they cannot see, because they do not possess, can only make foolish choices."

Taking the denizen's advice, the nameless non-human decided to begin observing 'mortals'.

名もなき人ならざる者は何度も意識を引きずり込もうとする眠気と戦いながら、ねぐらの隙間から人の観察をすることにした。

「『ヒト』ってあかるいじかんはいっぱいいるみたいだけど、よるになったらどこにいるんだろう? じめんのした?」

「ちいさい『ヒト』とおおきい『ヒト』がいる。なにがどうちがうんだろう?」

「……あれ? あの『ヒト』みおぼえがある。えと、えーと……あっ! このあいだまでちいさい『ヒト』だったんだ。あれ? ちいさい『ヒト』はおおきな『ヒト』になるの?」

「『ヒト』はどこにむかっているんだろう? もしかしてえさばがあるのかな? それともみずのみば? うーん、よくわからない」

名もなき人ならざる者は人がどこへいくのかどうしても気になり、そうっとねぐらから這い出した。そして物陰に隠れ、目についた人を追いかける。

「わあ、いしのなかにはいっていっちゃった! 『ヒト』はぼくとちがっていしをすりぬけられるんだ。ということは、よるはあのいしのなかにはいってひがのぼるのをまっているのかな」

いつも食べ物が入っている木箱の裏に隠れていると、人が近づいて来た。その人は木箱を開けるとその中に何かを詰め込む。

「『ヒト』がぼくたちのたべものをはこんできた!」

ちょうど空腹を感じていた名もなき人ならざる者は周囲に気付かれないように木箱の中に手を伸ばす。そして中身を探った。

「いちばんのりっ!」

さぞ美味しいものが食べられるだろうと期待して、触れたものを引っ張り出した。それは二本の角が生えた板だった。柔らかくてぐにゃぐにゃ曲がる。それを勢いよくはむっと噛んだが、すぐにぺっと吐き出した

「これってたべられないやつじゃん」

「あれ、でもこれってこわしやさんとおなじもよう?」

そう言えば、と名もなき人ならざる者は周囲を歩く人を見る。皆、色とりどりの柔らかい板を体にまとっていた。

「これってたべものじゃなくてからだをおおうものなんだ」

名もなき人ならざる者は人を真似てその板を体に巻き付ける。しかしすぐにすとんと落ちてしまうので二本の角を結んで首にひっかけた。

「これでかんぺき!」

上機嫌になった名もなき人ならざる者はそのままねぐらに戻り夜を待つ。そして辺りが静かになったところで同胞の元へ向かった。あの板を同胞たちに自慢するためだ。

「寒さをしのぐ方法を忘れたのか? ついこの間、教えただろう」

「ちゃんとおぼえてるよ。ぼく、さむいからこのいたをまきつけたんじゃない。ヒトがこうしていたから」

「まさか人の真似事を……?」

「いやはや、呆れた。まあ、物珍しくて興味をそそるとはいえ、こんなものをまとっていたら丘に住む人々に笑われてしまう」

「やめて! やめてよ!」

名もなき人ならざる者が体に巻き付けた柔らかい板――人の服は同胞によって引きちぎられ、川に放り捨てられてしまう。

「ぼくの……!」

名もなき人ならざる者は捨てられた服を追いかけて川に飛び込んだ。ざぶん! と大きな水しぶきが上がる。服を探して水中でもがくが見つからない。途中で息が苦しくなって水から顔を上げて訴えた。

「ひどいよ。どうしてこんなことするの?」

「ひどい? 何を言っているんだ。必要のないものだから捨てた。それだけだ」

それだけ言うと同胞たちはぞろぞろと去って行く。誰もずぶ濡れの名もなき人ならざる者を助けようとしなかった。

「なにがいけないの? どうしてこんなひどいことをするの……?」

わけもわからず名もなき人ならざる者は岸に向かう。そして川から上がろうとするが足が滑ってうまくいかない。何度も何度も足を滑らせては川に落ちてしまう。冷えた川の水が名もなき人ならざる者の体温を奪っていく。このままじゃ寒くて死んでしまう。そう思ったとき。

「ん」

暗闇の中からくぐもった声が聞こえた。そして差し出される手。それは同胞たちのものとはまったく違っていた。けれど見覚えがある。――そう、人の手だ。

名もなき人ならざる者は躊躇しながらその手を掴んだ。すると強い力で引っ張られ、無事岸へと引き上げられる。

「ありがとう」

名もなき人ならざる者がそう言うと、引き上げてくれた人は何も言わずに去って行った。見返りも求めず、ただ助けて去って行ったのだ。

Fighting against the drowsiness that repeatedly tried to drag down his consciousness, the nameless non-human decided to observe mortals through a gap in his den.

"There seem to be lots of mortals during the bright time, but where do they go at night? Under the ground?"

"There are small mortals and big mortals. I wonder what's different about them?"

"Huh? That mortal looks familiar. Um, let's see... Oh! They were a small mortal until recently. What? Do small mortals become big mortals?"

"Where are mortals heading? Maybe there's a feeding ground? Or a watering hole? Hmm, I don't understand."

The nameless non-human was so curious about where mortals were going that he quietly crept out from his den. Hiding in the shadows, he followed the first mortal he spotted.

"Wow, they went inside the stone! Mortals can pass through stone, unlike me. So maybe at night, they go inside that stone and wait for the sun to rise?"

Hiding behind a wooden box that usually contained food, he saw a mortal approach. The mortal opened the box and stuffed something inside.

"A mortal brought us food!"

Feeling hungry just then, the nameless non-human carefully reached into the box without being noticed. He felt around inside.

"First dibs!"

Expecting to find something delicious, he pulled out what he touched. It was a flat piece with two horns. It was soft and bent easily. He bit into it eagerly but immediately spat it out.

"This isn't edible at all."

"Wait, isn't this the same pattern as Mr. Gremlin has?"

Come to think of it, the nameless non-human looked at the mortals walking around. Everyone was wrapped in colorful, soft panels.

"So this isn't food, but something to cover their bodies."

The nameless non-human tried to wrap the panel around his body like the mortals did. But when it kept falling off, he tied the two horns together and hung it around his neck.

"Now it's perfect!"

In high spirits, the nameless non-human returned to his den and waited for nightfall. When everything grew quiet, he headed toward the denizen. He wanted to show off the panel to them.

"Have you forgotten how to keep warm? I taught you just recently."

"I remember perfectly. I didn't wrap this panel around me because I was cold. I did it because mortals were doing it."

"Don't tell me you're imitating mortals...?"

"My goodness, how absurd. Well, although it might be curious and intriguing, if you wear such things, the hill folk will laugh at you."

"Stop! Stop it!"

The soft fabric wrapped around the nameless non-human's body—the mortal's clothes—was torn apart by his brethren and thrown into the river.

"Mine...!"

The nameless non-human jumped into the river after the discarded clothes. A big splash erupted. He struggled underwater searching for the clothes but couldn't find them. Gasping for air, he surfaced and cried out.

"That's terrible! Why would you do such a thing?"

"Terrible? What are you saying? I threw it away because it was unnecessary. That's all."

With just those words, the denizen shuffled away. No one tried to help the soaking wet nameless non-human.

"What did I do wrong? Why would you do something so cruel...?"

Confused, the nameless non-human headed toward the shore. He tried to climb out but kept slipping. Again and again, his feet slid and he fell back into the river. The cold water drained the warmth from his body. He thought he might freeze to death. And then—

"Hmm."

A muffled voice came from the darkness. And then, an outstretched hand. It was completely different from the denizen's, yet somehow familiar. Yes—it was a mortal's hand.

The nameless non-human hesitantly grasped the hand. With a strong pull, he was safely dragged onto the shore.

"Thank you."

When the nameless non-human said this, the mortal who had pulled him up left without saying a word. They asked for nothing in return—simply helped and then departed.

名もなき人ならざる者はねぐらにこもって考えていた。

他者の大切なものを必要がないからと言う理由で投げ捨てた同胞と、何も言わずに助けてくれた人の違いを。

考えて、考えて、考え続けた。けれど答えはみつからない。

ロンドンに静かな夜が訪れ、名もなき人ならざる者は空腹を満たすために餌場に向かった。そこには幾人かの同胞の姿がある。

「あ、あの」

「おい、来たぞ、はみ出し者が」

「ああ……別の場所に行こう」

名もなき人ならざる者の姿を目に留めた瞬間、同胞たちは静かに立ち去ろうとした。

「ま、まって! ぼくはその……」

その呼びかけに同胞たちは足を止める。しかし名もなき人ならざる者に注がれる視線は冷たい。

「たべものをはこんできてくれるヒトとなかよくなりたかったんだ。だからすがたをにせたらどうかなとおもって……」

「は? 人と仲良くやる? お前、正気か?」

「おい、聞いたか。人と仲よくしようとか言い出したぞ、アイツ」

「冗談じゃない。我々を見ることもできない連中と仲良くだと? ……頭がおかしいんじゃないのか」

「あれはまだ幼稚なんだ。もう少し知恵をつければ自分がどれほど愚かなことを言っているのか気付くさ」

「……いや、どうだろう。気付けるだけの知性がないかもしれないぞ」

「それなら群れから追い出した方がいい」

「何にせよ、距離をとって様子を見た方がいいだろうな」

同時に同胞たちの目の色が変わった。出会ったときはあれほど歓迎してくれていたというのに、今は人を見るときと同じような冷ややかな目で名もなき人ならざる者を見つめている。

「きょりをとるってどういうこと?」

「我々はお前に近づかないということだ。またお前も我々に近づかないように」

「え、どうして?」

「人と仲良くなりたい、というお前の考えは我々のそれとは相いれない。そのような考えを持つ者を仲間として扱えないのだ」

「そんなっ……!」

立ち去れという声と共に投げつけられたのはズタズタに引き裂かれた人の服。それは警告だった。

名もなき人ならざる者はその服を握りしめ、立ち去ることしかできなかった。

群れから追い出された名もなき人ならざる者はそれまで使っていたねぐらも餌場も失ってしまった。同胞たちの縄張りから離れる必要に迫られたのだ。

ロンドンの片隅で一人孤独な生活が始まった。

辺りが暗くなり、人々が寝静まったころにねぐらから這い出て隠れるように食べ物を探す。

そんな日々の中、新しく見つけた木箱で食べ物を探していると、霧の中からドタッという音が聞こえて来た。なんだろう、と不思議に思い近づくと、そこには人が倒れている。

「あの、どうしたの?」

「あ~だいじょうぶ、だいじょうぶ~。ちぃとばかし飲みすぎちまっただけでぇ~。ああ、あんた。ちょいと手を貸しちゃあくれないか。足が……ヒック。言うことを聞かなくてな」

「……いいよ。ねぐらにいくの?」

「ねぐらぁ? はははっ、そうさ。俺のねぐらに行くのさ。火山みてぇに噴火してる番の嫁さんが待ってるからなぁ」

「きみのねぐらはどこ?」

「こっち、こっち。助かるねぇ、ありがとさん」

足取りが不確かな男の体を支えながら冷たい道を行く。するとそれほど経たずに男が立ち止まった。

「ここが俺のねぐらさ。助かったよ。何かお礼をしなくちゃいけねぇな~」

「おれい? えーと……たいかのこと?」

「はは、対価。いいねぇ、対価。何がほしい?」

「えと、その……じゃあ、きみのあしについているものをちょうだい」

「足についているもの? ……ああ、靴のことか。いいぜ、やるよ。ほーら!」

男は靴を脱ぐと名もなき人ならざる者へ放り投げた。そしてじゃあな、と陽気に声を上げると石の中――石造りの家に帰って行く。

「あしにつけるものって、くつっていうんだ」

名もなき人ならざる者は男からもらった靴をぎゅっと抱きしめた。

The nameless non-human hid in his den, thinking.

He pondered the difference between the denizen, who threw away something precious to another just because they deemed it unnecessary, and the mortal who helped without a word.

He thought, and thought, and kept thinking, but no answer came.

As a quiet night fell over London, the nameless non-human headed to the feeding grounds to satisfy his hunger. There, he saw several of the denizens.

"Um, excuse me."

"Hey, look who's here, the outcast."

"Ah... Let's go somewhere else."

The moment they spotted the nameless non-human, the denizens quietly began to leave.

"W-Wait! I just..."

His call made them stop, but the gazes they cast upon the nameless non-human were cold.

"I wanted to become friends with the mortals who bring us food. So I thought maybe I could pretend to look like them..."

"Huh? Get along with mortals? Are you out of your mind?"

"Hey, did you hear that? He says he wants to be friends with mortals."

"Don't be ridiculous. Becoming friends with those who can't even see us...? Are you insane?"

"He's still childish. Once he gains a bit more wisdom, he'll realize how foolish his words are."

"...Well, I wonder. He might not have enough intelligence to realize that."

"If that's the case, we should cast him out from the group."

"Either way, we'd better keep our distance and see how things go."

At once, the look in the denizens' eyes changed. When they had first met, they had welcomed him so warmly, but now they stared at the nameless non-human with the same cold eyes they reserved for mortals.

"What do you mean by 'keep your distance'?"

"It means we won't approach you. And you shouldn't approach us either."

"Huh? Why?"

"Your desire to befriend mortals is incompatible with our way of thinking. We cannot accept someone with such ideas as one of our own."

"You wouldn't!"

Along with the command to leave, they threw the tattered remains of the mortal's clothes at him. It was a warning.

The nameless non-human could only clutch the clothes and walk away.

Cast out from the pack, the nameless non-human lost both shelter and feeding grounds. He was forced to move away from the denizens' territory.

His solitary life began in a corner of London.

When darkness fell and people settled in for the night, he would creep out from his shelter to search for food in hiding.

During such days, while searching for food in a newly discovered wooden box, he heard a thud through the fog. Wondering what it could be, he approached to find a mortal lying there.

"Um, are you alright?"

"Ah~ I'm fine, I'm fine~ Just had a bit too much to drink. Hey, you. Would ya mind giving me a hand? My legs... *hic*. They ain't listening to me."

"...Sure. Going to your shelter?"

"Shelter? Hahahah, that's right. Going to my shelter. Got a wife waiting to blow up at me like an erupting volcano."

"Where is your shelter?"

"This way, this way. You're a lifesaver, thanks."

He went down the cold road supporting the man with his unsteady gait. Before long, the man stopped.

"This here's my shelter. You saved me. I ought to give you something in return~"

"In return? Um... You mean payment?"

"Haha, payment. I like that, payment. What do you want?"

"Well, um... Could I have what's on your feet?"

"What's on my feet? ...Oh, you mean my shoes. Sure, take 'em. Here!"

The man took off his shoes and tossed them to the nameless non-human. With a cheerful "See ya," he went back into the stone—a stone house.

"So the things you wear on your feet are called shoes."

The nameless non-human clutched the shoes from the man tightly.

男からもらった靴は名もなき人ならざる者の足には合わなかった。

当然のことながら木箱の中から拾った人の服も何もかもが、名もなき人ならざる者の体に合わない。

「せっかくもらったのに……どうしよう……」

「…………そうだ! ぼくのからだをヒトとおなじにすればいいんだ!」

名もなき人ならざる者は時間をかけ、苦労しながら自分の形を変えていく。試行錯誤を繰り返し、ようやく靴や服を着られるようになった。

「よし、これでぼくも『ヒト』になったぞ」

人が作った服を着て靴を履く。すっかり人になった気分で名もなき人ならざる者は夜の街に出かけた。

「おい、見ろ。アイツ――」

「なんだあれは。あんな風に人の真似をするなんて……」

「やっぱり頭がおかしいんだ。近づかないように。ほら、目も合わせるな」

「げっ、こっちに来た。おい、あっちに行け。しっ、しっ!」

「さっさと立ち去れ!」

暗闇のどこからか聞こえてくる同胞たちの陰口。

その声を振り切るように路地を駆け抜ける。走って走って、何時間も走ったところでようやく今日の食事にありついた。

腐りきってどろどろに溶けた何かを口の中に入れる。苦くて、口の中がピリピリした。吐き出したいけれど我慢して飲み込む。何も食べないよりはマシだったから。

「ひとりぼっちはいやだな」

ふとため息をついたとき、空が白んでいることに気が付いた。そろそろ眠る時間だが、幸いにも名もなき人ならざる者は人の形になったのだ。

「もうすぐ『ヒト』が目を覚ます時間だ。このまま行ったらぼくも仲間に入れてくれるかも」

きっと受け入れてくれるだろうと考え、名もなき人ならざる者は人々が行きかう明るい路地へと踏み出した。

「あ、あの……」

名もなき人ならざる者は行き来する人々に声をかける。しかし彼らは名もなき人ならざる者の姿が見えていないのか、誰一人反応しなかった。

「ねえ、ここだよ。ぼくはここにいるよ」

何度訴えても足を止める人はいない。

――人は我々の姿を見ることができない持たざる者。

名もなき人ならざる者は同胞たちの言葉の意味をようやく理解した。

けれどあきらめきれない理由もある。川で、そして霧が漂う夜のロンドンで名もなき人ならざる者の存在を認識した人がいた。

「きっとどこかにぼくをみることができるヒトがいるはず」

そう信じて名もなき人ならざる者は明るいロンドンを歩き回った。歩いて、歩いて、そしてその一人に出会った。

その人は驚愕に両目を開き、唇をわななかせている。冷や汗を流しながら硬直していた。その視線はまっすぐ、名もなき人ならざる者に注がれている。

「あ、あの。きみはぼくのことが見えている、よね?」

嬉しくなって声をかけた。そして速足で駆け寄る。

「うわああああああっ! ば、化け物っ!!」

その人の顔が歪む。

雄たけびにも似た悲鳴を上げ、転がるようにその場から逃げ出していった。

「え? あ、ちょっとまって!」

逃げるその人を名もなき人ならざる者は追いかけた。大通りを抜け、細い路地を駆け抜け、そしてその人は石の中に飛び込む。

数歩遅れて巨大な石のそばにたどりついた名もなき人ならざる者は、冷たい石をぺたぺたと触った。けれど抜けられそうな穴を見つけられない。

「なんで……? どうして……? ぼく……」

服を着て靴を履いた。人と同じ見た目になったはずなのに。

名もなき人ならざる者はとぼとぼと歩き出し、人気のない暗い路地に帰るしかなかった。

***

夜が更け、静けさが支配する真夜中のロンドン。一人の男が足早に路地を歩いてゆく。

辺りには薄い霧が漂っていた。

道に迷わないよう怯えた目であたりを伺っていた男の足元からぶちっという音が聞こえる。

立ち止まって確認すると靴ひもが切れていた。これでは歩けそうもない。

男がため息をついたとき、暗闇の中から声が聞こえた。

「何かお困りのことはありませんか?」

END.

The shoes from the man didn't fit the nameless non-human's feet.

Naturally, the mortal clothes found in the wooden box and everything else didn't fit the nameless non-human's body.

"After all the trouble I went through to get them... What should I do?"

"...I know! I'll make my body the same as a mortal's!"

The nameless non-human spent time changing his form with great effort. After much trial and error, he finally managed to wear shoes and clothes.

"Great, now I've become a mortal too."

Wearing mortal-made clothes and shoes, the nameless non-human ventured into the night city, feeling completely like a mortal.

"Hey, look. That one—"

"What is that? Mimicking mortals like that..."

"It's really gone mad. Stay away. C'mon, don't even make eye contact."

"Ugh, he's coming this way. Hey, go somewhere else. Shoo, shoo!"

"Get lost already!"

Backbiting denizen voices echoed from somewhere in the darkness.

He ran through the alley, shaking off those voices. He ran and ran for hours until he finally found the day's meal.

He put something completely rotten and melted into his mouth. It was bitter, making its mouth tingle. He wanted to spit it out but forced himself to swallow; it was better than nothing.

"I don't like being alone."

When he sighed, he noticed the sky had begun to lighten. It was time to sleep, but fortunately, the nameless non-human had taken mortal form.

"Soon it will be time for the mortals to wake up. If I go now, maybe they'll let me join them."

Thinking they would surely accept him, the nameless non-human stepped into the bright alley where people were passing by.

"Um, excuse me..."

The nameless non-human called out to the passing people. However, as if they couldn't see him, not a single person responded.

"Hey, I'm right here. I'm right here."

No matter how many times he pleaded, no one stopped.

Because they cannot see, because they do not possess—

The nameless non-human finally understood the meaning of the denizen's words.

But there was a reason the nameless non-human couldn't give up—someone had recognized his existence by the river, and in the misty London night.

"Surely somewhere there must be a mortal who can see me."

Believing this, the nameless non-human walked throughout the bright streets of London. He walked and walked until he met that one person.

That person's eyes widened in shock, lips trembling. Frozen in place and dripping with cold sweat, the person's gaze fixed directly on the nameless non-human.

"Um, excuse me. You can see me, right?"

Overjoyed, he called out and hurried toward the person.

"AAAAAAHHH! M-Monster!!"

The mortal's face contorted.

With a scream like a battle cry, the person fled the scene as if tumbling away.

"Huh? Wait, please!"

The nameless non-human chased after the fleeing mortal through the main street, down narrow alleyways, until the person dove into a stone.

Arriving at the massive stone a few steps behind, the nameless non-human patted the cold surface, but he couldn't find any hole to pass through.

"Why...? Why...? I..."

He had worn clothes and shoes. He should have looked just like a human.

The nameless non-human had no choice but to trudge back to the dark, deserted alley.

***

As night deepened, silence reigned over midnight London. A lone man walked briskly through an alley.

A thin mist hung in the surrounding air.

From beneath the feet of the man, who was fearfully scanning his surroundings to avoid getting lost, came a snapping sound.

When he stopped to check, he found his shoelace had broken. He couldn't walk like this.

As the man sighed, a voice emerged from the darkness.

"Is there anything I can help you with?"

END.